| 广西新闻网 > 图片频道 > 高清图集 > 正文 |

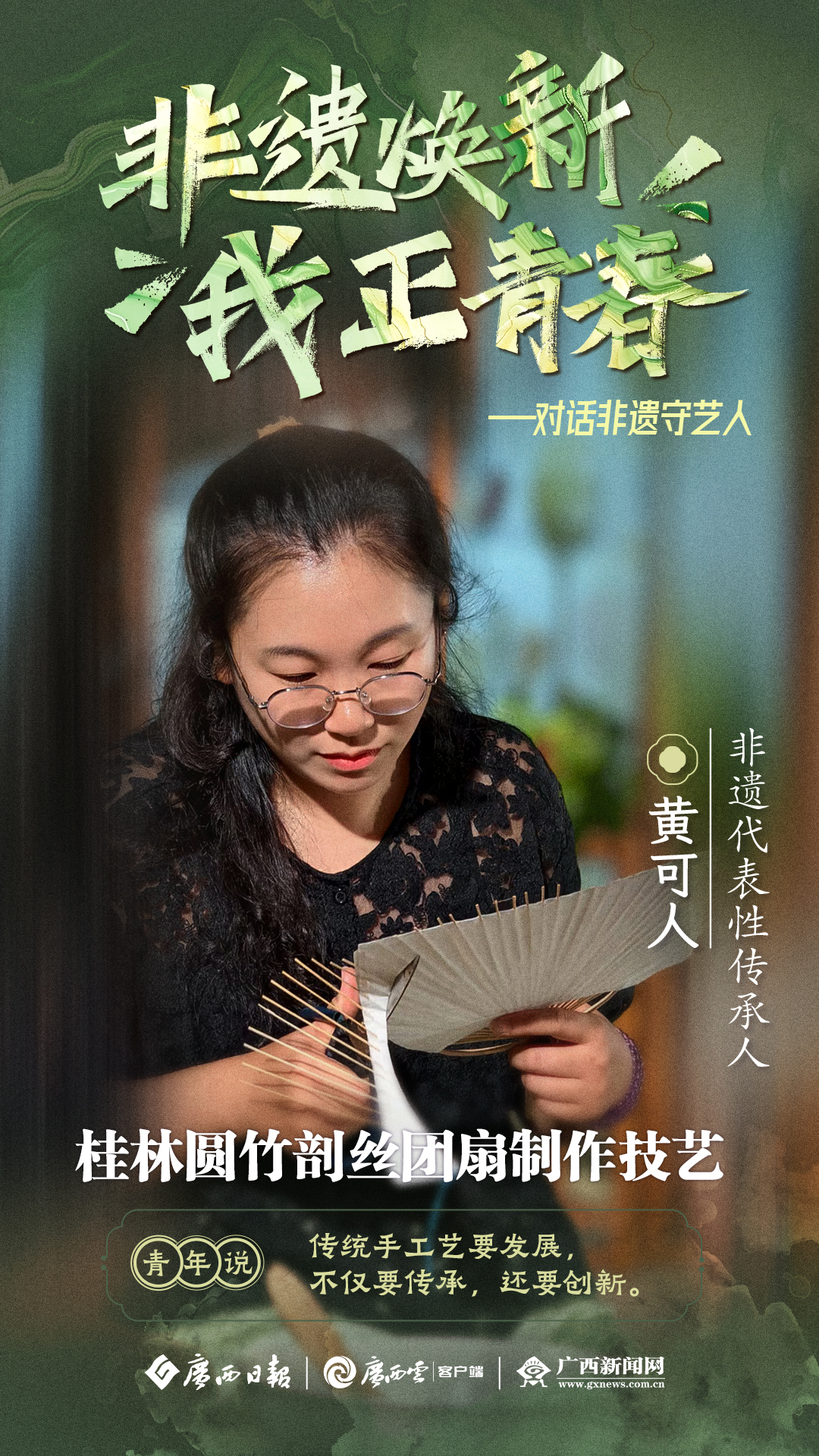

非遗焕新 我正青春⑥|广结“扇”缘 匠心焕新辉 |

2025年07月26日 03:21 来源:广西云-广西日报 编辑:韦若琳 |

|

人间五月天,青春正奔腾。青年力量成为非遗传承的新生火种。在广西,有这样一批年轻人,以青春之力打破传统边界,用创新思维为古老技艺注入活力。他们或是将传统工艺与现代设计融合,让非遗产品变身时尚单品;或是借助新媒体平台,以趣味表达让非遗“破圈”传播;抑或是探索跨界合作,为非遗传承开辟多元路径。广西日报社爱上非遗(有梦乡村)全媒体工作室策划“非遗焕新 我正青春——对话非遗守艺人”系列报道,聚焦非遗领域青年传承者与相关从业者,以深度报道+创意海报的形式,记录他们用匠心守护非遗根脉、以创新激活文化生命力的奋斗故事。期待通过这些青春身影,感召更多年轻人加入非遗传承行列,共绘传统文化新篇章。

海报设计:韦若琳 视频拍摄:记者 胡兆双 谢琳琳 视频剪辑:记者 祝萌 实习生 韦芊芊 初见桂林圆竹剖丝团扇市级代表性传承人黄可人,是在第九届成都国际非物质文化遗产节。向来喜欢琢磨创新的她,在展会上寻找新的扇面材料。纯手工捶打晾晒的西双版纳傣纸纹理如云且色泽丰富,南通的蓝印花布古朴大方,图案多取材于传统吉祥纹样,她一直在尝试用不同地域的非遗元素跟团扇碰撞融合。她和父亲打造的“剖丝苗绣团扇”“剖丝扎染团扇”“插丝蜡染团扇”“插丝剪纸团扇”“叶雕团扇”“鱼骨式壮锦团扇”“空白宣纸团扇”“三子扇”“扇形名片/书签”等创意作品,获9项联合国教科文组织、世界手工艺理事会颁发的“杰出手工艺品徽章”认证,其中“剖丝苗绣团扇”于2013年被时任联合国秘书长的潘基文收藏。

2013年,黄可人和父亲设计的苗绣团扇被时任联合国秘书长潘基文收藏。记者 谢琳琳 摄 黄可人的父亲是桂林圆竹剖丝团扇制作技艺的自治区级代表性传承人黄硕夫,他从上世纪80年代经营工艺美术公司开始与扇结缘,开发了每年卖出超百万把的桂林山水地标团扇。黄可人大学毕业在一家医药企业工作几年后,为了帮父亲打理网络销售业务,选择辞职回家帮忙。能干的她,不仅将网络销售业务打理得井井有条,销售额翻了2、3倍,并且发挥年轻人思维活跃的优势,跟父亲一起开发了空白宣纸团扇、三子扇等多个“爆款”。在她的推动之下,桂林圆竹剖丝团扇与故宫、国家博物馆、三星堆博物馆等多个大文创IP合作,并且接到了来自LV、Coach等大品牌的订单,集扇斋升级成为集设计、生产、销售和展示为一体的文创公司,黄可人个人也成长为灵川县第十五届人大代表、集扇斋文化创意有限公司总经理。

黄可人设计的书法宣纸插丝团扇。记者 谢琳琳 摄 拥抱网感 设计“爆款”宣纸团扇 父亲打造的桂林山水地标团扇属于集扇斋的第一代“爆款”,当年作为漓江游船上的旅游纪念品,深受游客的欢迎,政府每年都会采购超百万把。随着时间的推移,这款团扇的审美有点过时,利润越来越薄,随着互联网的普及,年轻人的主流审美越来越趋于个性化,作为“80后”的黄可人,敏锐地洞察到或许拥抱“网感”,才能打造出下一个“爆款”。 “对于传统手工艺人来说,先要解决生存问题,才能有很好的发展。解决生存之道的关键,就是创造出受市场欢迎的作品。”经常上网冲浪的她,在互联网的流行元素上找灵感。2011年前后,正在开发一款宣纸书法扇的她,观察到留白设计开始流行,她灵机一动将宣纸扇面全部留白,只撒上点点金粉作为装饰。这款“素颜”就很美的“空白宣纸团扇”,一推向市场就非常火爆,有的经销商两个月就能卖出将近三十万元的营业额,当年集扇斋的销售额就翻了番。 “空白宣纸团扇”走红是因为留白的扇面可以用来题字画画,方便买家发挥自己的专长DIY。尝到甜头的黄可人一发不可收拾,她瞄准苗绣、扎染、蜡染等其他传统手工艺制作的面料,她跟父亲一起设计“剖丝苗绣团扇”“剖丝扎染团扇”“插丝蜡染团扇”,不仅融合了各地的民族特色,精美的设计获得联合国教科文组织“杰出手工艺品徽章认证”。

黄可人设计的蜡染插丝团扇和苗绣插丝团扇。记者 谢琳琳 摄 创新工艺 兼顾审美和效率 “新裂齐纨素,皎洁如霜雪。裁作合欢扇,团团似明月。”团扇在古代是用于纳凉的日用品,在现代应开发其文创产品的属性,拓展它的应用场景。黄可人在改变集扇斋传统经营模式的时候,也找准了团扇的市场定位。她尝试着跟外地非遗传承人合作,让不同地域的非遗项目跟桂林圆竹剖丝团扇碰撞出炫目的艺术火花。跟蔚县剪纸国家级代表性传承人高佃亮合作的“插丝剪纸团扇”融合一南一北的艺术风格;跟绛州木版年画国家级代表性传承人吴百锁合作的“扇形书签”,保留了老画版古香古色的韵味;跟宾阳织锦技艺自治区级代表性传承人谭湘光合作的“鱼骨式壮锦团扇”,让团扇与广西文化符号融合…… “传统手工艺对手工操作依赖性强,生产能力有限。研发出团扇爆款固然高兴,但是遇到市场需求巨大而产量跟不上,就非常尴尬。”黄可人告诉记者,桂林圆竹剖丝团扇的制作对技巧要求比较高,将一根圆竹剖成40—50根粗细、长短相等的细丝,还要经过编织、贴面、剪裁、包边等20多道流程,一个熟手每天最多能生产数十把。 黄可人跟父亲一起,研发了简化手工流程的插丝团扇工艺。这一工艺,既保留了竹丝成缕的传统审美,又降低了手工制作难度。插丝团扇分为三部分:扇柄、扇圈、竹丝,先把扇柄和扇圈结合起来,然后用机器钻孔,再插入竹丝。插丝团扇的钻孔可以借助机械,熟练工每天能生产几百把,可以实现量产。集扇斋研发了10多种插丝团扇加工设备,大到压床,小到各类磨具,都是定制加工而成。也因此,插丝团扇制作技艺拥有了30多项国家专利。 插丝团扇的工艺创新,让团扇的形状、扇面材料有了更多选择,传统手工艺品的碰撞有了更多的可能。在此基础上,黄可人开发的鱼骨扇、海棠扇、芭蕉扇都别具一格。

黄可人设计的壮锦团扇。记者 谢琳琳 摄 以扇渡人 推广文化带动就业 自从成为桂林圆竹剖丝团扇制作技艺代表性传承人之后,黄可人每年都会花大量时间走进校园给学生们讲课。“我的课程不仅仅教给学生团扇制作技艺,还会教很多跟扇子有关的传统文化知识。比如,我会讲团扇的历史,在教制作技艺的时候,跟他们讲什么是字画装裱、怎样选择装裱的材料。”在黄可人看来,团扇是传统文化的载体,她的课堂输出的不仅仅是制作技艺,更是潜移默化的文化熏陶。 “每周大概有2—3个下午是在学校里渡过,给一年级到六年级的孩子上课。”从2018年开始,黄可人与桂林市南溪山小学签订长期合作协议,将团扇的制作体验列入该校的校本课程。她陆续与西山小学、灵川县城关第三小学等十二所小学合作,还走进高校,积极在广西师范大学、柳州市旅游学院、桂林旅游学院等院校组织举办团扇艺术节、团扇非遗体验等活动。将团扇作为终身事业来经营的她,在不断地探索跨界融合、研发团扇新款的同时,也借助团扇带动了周边农户的就业。从2017年至今,集扇斋的团扇每年销量达500万把,有相当一部分销往韩国、日本等经济比较发达的国家。 黄可人设计的扎染剖丝团扇。记者 谢琳琳 摄 在团扇产品的销售旺季,黄可人通过走访联系群众、招聘会等多种途径吸纳社会闲散劳动力进入集扇斋工作,特别是因照顾家庭无法外出工作的妇女群众。集扇斋吸纳就业人数最多时达200人,实现每人每年增收2.4万余元,帮助失业妇女实现了家门口就业,带领当地群众走出了一条致富之路。 点击图片链接进入专题 查看更多内容 ↓ ↓ ↓ |

|

|

扫一扫在手机打开当前页

|